| | | поселка |

| | | | |||

| | | | | | | Ялты |

БЫТ ЯЛТИНЦЕВ

ДОМАШНИЙ УКЛАД, ТРАДИЦИИ

Переселившись из Крыма в Приазовье, греки продолжали прежний уклад и обычаи, частично позаимствованные у татар. Только с появлением на Мариупольщине украинцев-казаков появились близкие контакты с людьми, с которыми была общая православная вера. Это был важный фактор общения. Постепенно появились отношения, кумовство и смешанные браки, чего нельзя сказать об отношениях с соседями-немцами. Тесное общение двух соседей-единоверцев взаимно влияло на жизненный уклад.

| С развитием промышленности в Мариуполе улучшился и жизненный уровень крестьян. Они стали строить кирпичные большие и светлые дома с деревянными полами (до этого полы были глинобитными). Потолки в домах были деревянными, про¬олифлены или вскрыты бесцветным лаком. Каждый состоятельный крестьянин старался превзойти другого, появилось здоровое соперничество, интерес к жизни крестьянина, ещё недавно прозябавшего в нужде. Большой дом служил витриной, предметом доказательства достатка хозяина. Крестьянин стремился не только к внешнему впечатлению, хотя это тоже имело место, но и к удобству. Дом имел пристройку со всеми хозяйственными помещениями, которые сообщались между собой, что позволяло хозяину в любое время суток, независимо от времени года, при любых погодных условиях обслужить и накормить домашних животных. |

Уникальный предмет мебели - греческий портативный стол, высотой 250-300 мм со столешницей 1-1,5 м диаметром. В тёплое время его устанавливали на земле во дворе или на полу в летней кухне. Зимой, когда вся многочисленная семья находилась в зимней кухне, стол устанавливался нa софе. Крестьянские семьи были большими, поэтому использовали два стола -для детей и взрослых или соблюдалась очерёдность в несколько этапов. Часто бывало, что в одном доме проживало несколько семей, семейные сыновья. Тогда мать или свекровь назначала, кто из невесток или дочерей должен готовить еду, стирать, прясть, ткать.

Некоторые хозяева позаимствовали у соседей-немцев наличие в конюшне колодца, что давало ещё больше удобств. Дома строили с парадным входом, что имело свои преимущества во время торжественных мероприятий. Просторная кухня располагалась в пристройке, где имелась большая русская печь и главный атрибут - просторная греческая софа. Это уникальное устройство. Оно простое по конструкции и доступно в изготовлении, состоит из нескольких стоек и стеллажа, установленного на высоте 0,5-0,6 метра от пола. Просвет между стеллажом и полом закрывается ширмой или лядой на петлях, что позволяло увеличить площадь софы путём перевода ляды, из вертикального положения в горизонтальное.

| Софа являла собой прототип современного диван-кровати. Стеллаж покрывался войлоком, который застилали грубым домотканым покрывалом или шерстяным домотканым ковром, в зависимости от состоятельности хозяев. Софа устанавливалась рядом с русской печью, одна из сторон примыкала к стенке с окном. Она являлась основным рабо¬чим местом хозяйки, поэтому была достаточно ярко освещена. В углу аккуратной стопкой складывали постели, одеяла, подушки и покрывали разноцветным лоскутным покрывалом или домотканым ковром. Софа также служила манежем для маленьких детей, здесь же устанавливали небольшой стол для приготовления еды и приёма пищи, там же женщины пряли, вязали, шили и рожали детей. |  |

Софа - место, где человек рождался, взрослел, старился и умирал. В старину бабушки качали младенцев на ногах, сидя на софе, на подъёмах ног - подушка с младенцем и в полголоса напевали греческие колыбельные песни.

Характерным укладом жизни греков были незыблемые обычаи для гречанок. Даже в страдную пору гречанки не работали на поле, а только вели хозяйство в доме - их уделом был домашний очаг. Даже очень бедные гречанки не нанимались куда-нибудь на работу, это считалось большим позором. Только при колхозной системе женщин-гречанок стали использовать на самых вредных и тяжелых работах.

Семейные деньги использовали по усмотрению главы семьи. По хозяйству обязанности между сыновьями распределял отец: кто и когда должен подковать лошадей, заняться ремонтом сбруи, сельхозинвентаря, обуви, убоем скота. На семейном совете принималось решение, кто и когда должен отвезти в город продавать или покупать необходимое в домашнем хозяйстве. В дружных и трудолюбивых семьях царил порядок и процветание. Родители очень скоро находили возможность выделить сыновей из семьи, а дочерям - справить достойное приданое и сыграть свадьбу.

К 16-17 годам дети знали почти всё, что и родители. Девушку в любую минуту (при выгодной партии) родители могли выдать замуж, и она сразу же начинала вести своё хозяйство, не рассчитывая на чью-то помощь. Парня родители тоже могли в любой момент (попади невеста с хорошим приданым) женить, и он обязан был не ударить лицом в грязь ни в поле, ни на своём дворе, ни в общении со старшими.

Родители были для детей образцом для подражания. Сегодня „домашняя школа" канула в Лету. Дети больше не наследуют традиции родителей. Отрицательную роль в этом сыграли коллективизация, голодные годы, перемешивание народов с целью создать нового советского человека. А получился праздньш, безынициативный, к тому же физически слабый тип.

В XX веке быстро стала развиваться агрономическая помощь крестьянам, а земский агроном по значимости и авторитету на селе стал рядом с народным учителем и врачом. Земледелие к тому времени проводилось с соблюдением агротехнических мероприятий. Каждая культура высевалась в определённой последовательности. Осенью проводилась глубокая вспашка зяби, весной тщательно обрабатывалась земля, затем производился сев яровых культур. Подготовленный чёрный пар по осени засевался озимой пшеницей. Полевые работы - посевная, прополочная и уборочная кампании - требовали от крестьян больших усилий и в сжатые сроки. Посевная не допускала задержки во времени, земля очень быстро теряет влагу. Прополка тоже должна была выполняться вовремя, чтоб не дать посеву зарасти травой. Уборочная включала в себя косовицу, транспортировку и обмолот хлеба. Все эти операции выполнялись в ускоренном темпе без промедления, иначе все могло пойти насмарку, потому как крестьянин полностью зависим от погоды. В это время в поле работали всей семьёй, не считаясь со временем и со сном.

Косить начинали рано утром, когда хлеб ещё был влажным и не осыпался. Вслед за косарями шли женщины и дети. Одни копнили скошенное, другие ручными граблями всё до колоска сгребали и сносили на копны. После косовицы и копнения наступала необходимость доставки хлеба с поля домой на ток. Мужчины грузили на арбы скошенный хлеб, и всё завершалось сгребанием всего до колоска. При единоличной собственности о потере урожая не могло идти и речи - всё убиралось до зёрнышка. К восходу солнца хлеб доставляли домой, выгружали в центр круглого тока и тут же возвращались в поле за следующей ходкой. В это время старики и женщины приступали к обмолоту хлеба, предварительно раскладывая его на току для досушивания. Производилась запряжка лошадей в ребристый каменный каток. Сажали мальчика лет 7-9 на правостороннюю лошадь и заводили в ток. Начинался обмолот. По мере обмолота солому отбрасывали за пределы тока по кругу, используя деревянные вилы. Этот семейный конвейер работал слаженно. Если в какой-то цепи возникали сбои, моментально подключалась помощь.

Вечером солома складывалась в скирды невдалеке от тока, а зерно провеивалось и засыпалось в закрома амбаров. Полевые работы завершались уборкой пропашных культур: кукурузы, подсолнуха и уборкой бахчевых культур - арбузов, дынь, тыкв. В последнюю очередь поднималась зябь. С наступлением осени забивали бычка и кабана. Свиное сало солили впрок. Лопаточные и задние части свиньи просаливали, затем помещали под гнёт, выдавливая из мяса влагу. После гнёта на окорока набрасывали марлю и подвешивали на чердаке к стропилу или в деревянный амбар. Мясо говядины и свинины, а также свиная голова, язык, сердце, лёгкие, почки, печёнка и пр. шли на колбасы и сальтисон, для которых оболочками служили кишки и желудок, специально обработанные. Фарш со специями набивался в оболочки, и концы колбас завязывались, а желудок зашивался. После этого большой (цыганской) иглой прокалывались оболочки колбас и сальтисона, всё это помещалось на противни, затем - в подготовленную печь. Готовые колбасы укладывались в глиняную посуду и заливались жиром. Такой был метод консервирования. Сальтисон помещали под гнёт до полного удаления влаги. Ещё было мясное блюдо, приготовляемое впрок, - это жареная баранина (хавурма), залитая жиром. В осенне-зимнее время хозяйки готовили рыбные блюда: уху из свежей рыбы, заливного судака, запечённого фаршированного чебака, жареную рыбу. Кроме того, пользовалась большим спросом керченская селёдка, т.н. „пузанок", а также балыки из красной рыбы.

Вяленая тарань использовалась при полевых работах, когда время на приготовление еды было ограничено.

|

Разводился небольшой костёр, клали тарань - и очень быстро она пропекалась и готова была к употреблению.

На Мариупольском сенном базаре были горы сушёной тарани, где крестьяне эту тарань покупали не на штуки или вес, а коробами телег.

В зимнее время крестьяне могли себе позволить расслабиться, погулять на свадьбах, крестинах, именинах... И всё равно это было не безделье, а смена работ.

Женщины, кроме приготовления пищи для многочисленной семьи, ещё чесали овечью шерсть, сучили нити, ткали ковры, дорожки, вязали и прочее, и прочее.

Мужчины занимались уходом за скотом, ремонтом сбруи и инвентаря, продажей излишков зерна, мололи пшеницу на муку для хлеба и дерть из ячменя для животных. |  |

Кроме того, в Ялте трудились мастеровые люди: украинцы -кузнецы, плотники и др., русские - каменщики, печники, кровельщики и пр. Молодые люди из пришлых женились на местных девушках с расчётом завести своё хозяйство, перестать промышлять сезонными работами. Так в Ялте появились новые фамилии: Музыка, Харченко, Головко, Литвиненко, Овсеенко, Белоконь, Ивановы, Щербатовы, Седаковы и много других, и все они старались говорить на греческом языке и выдавали себя за греков, ассимиляция происходила в пользу аборигенов.

Сохранившиеся национальные традиции греков говорят о том, что о гибели их как „этнографической единицы" говорить ещё рано. Обычаи и обряды - это устное народное творчество, передающее традиционные действия важных моментов жизни. Под воздействием обстоятельств они, конечно, изменяются, а иногда и совсем исчезают. Так, обычаи и обряды греков, переселившихся в Приазовье, сначала подавлялись в татарской, а позже - в русской среде, через несколько десятилетий они частично исчезли, но кое-что в искажённом виде все-таки осталось.

В Ялте, как и во всех сёлах Мариупольщине, проводились храмовые праздники - Панаиры. Но классическую форму они получили во второй половине XIX века и связаны они с именем Ивана Малича. В 1866 году он был утверждён в должности цер¬ковного старосты. Выборный срок был 3 года. Прихожане Ялты пять раз оказывали высокое доверие деятельному и настойчивому Ивану Маличу. Именно с этого времени в селе стали проводить массовые храмовые праздники. В Ялте таких панаиров проводилось несколько. Главный - для всех жителей села. На этот праздник приезжали горожане Мариуполя и селяне Мариупольского и Александровского уездов. Начиналось всё с торжественной литургии, затем - национальная борьба, массовые гуляния и общая трапеза.

|

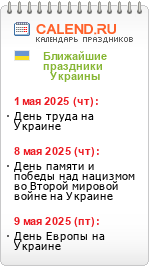

В Ялте храмовые праздники традиционно проводились в дни святых апостолов Петра и Павла, святого великомученика Георгия Победоносца, святого Пантелеймона, святых царя Константина и царицы Елены и др.

Центром всех торжеств становился храм, а главными действующими лицами были священники. К числу народных праздников принадлежал забытый уже праздник со странным названием „Праздник мышонка" (бидикосты), который отмечался на 25-й день после Пасхи. Он носил земледельческий характер. В этот день с горки бросали хлеб в форме мышонка. Дети располагались под горкой и старались уловить его. Хлеб бросался до трёх раз. В то же время катали калачи круглой формы, в середине которых были запечены красные яйца. Калачи готовились на страстной неделе или после Пасхи. |

yalta.ucoz.ua

Источник: Георгий Васильевич Бадасен

По страницам села Ялта